今日は、「何をやるか?」ではなく「どのくらいでやるか?」のお話です。

やることは同じでも、難易度によって感じ方が変わることついて考えてみます。

輪投げの距離

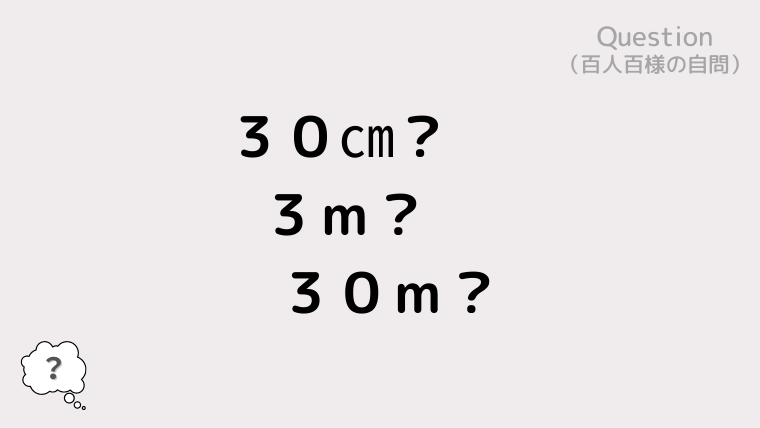

今から「輪投げ」で遊ぶと想像してみてください。

あなたなら次の3つのどれを選びますか?

① 30㎝の距離

② 3mの距離

③ 30mの距離

私は『②3m』を選びます。

おそらく多くの人が同じ回答だと思われます。

遠すぎると全然棒に入りませんし、近すぎると難なく全部入ってしまいますから。

①と③は何度やっても、いっこうに楽しくならない距離だと思います。

3mという距離がちょうどいい距離かは分かりませんが、この3つの選択肢なら消去法で②になりやすいでしょう。

では、選択肢を変えてみます。

① 1mの距離

② 3mの距離

③ 10mの距離

この3つならどうでしょうか?

私の回答は

「んー、やっぱり②かな」という感じです。

考え方としては同じです。消去法です。

でも先ほどの選択肢よりは、ちょっと考えました。

『①30㎝ ②3m ③30m』だと即答に近いですが、

『①1m ②3m ③10m』だとちょっと考えますね。

即答レベルで「これはないな!」と思える選択肢なら話は早いですが、少し現実味を帯びてくると「ひょっとしてイケる?」と一瞬考えてしまいます。

でも想像してみたら「やっぱりないかな」となったので、消去法で②になりました。

考えても分からないくらいの違い

3つとも現実味のある距離になったら、もっと考えると思います。

いや、考えても分からないかもしれません。

例えば『①2m ②3m ③4m』の3つなら、「んー、②?…いや③?…」という感じでしょうか。

私の場合3m~4mが遠くもなく近くもない感覚なので、『①3m ②3.5m ③4m』の3つなら、もう実際やってみないと分からない感じです。

この辺になると人によって、回答にバラツキも出てくるでしょう。

『①2m ②2.5m ③3m』あたりが迷いどころの人もいるでしょうし、

人によっては『①4m ②5m ③6m』あたりが、そういう感覚かもしれません。

違いを感じないレベルの違い

距離の差をもっと縮めたらどうなるでしょうか?

例えば『①4.9m ②5.0m ③5.1m』とか。

『①2.51m ②2.52m ③2.53m』とか。

ここまで縮めると、違いを感じないレベルになってきます。

輪投げを何十年もやっていない今、何メートルくらいまで狙った付近にいくのか実際やってみないと分かりません。

そんな自分の現状からすると、5メートル付近の10センチとか、2.5メートル付近の1センチとか、そのレベルになると無視できる違いです。

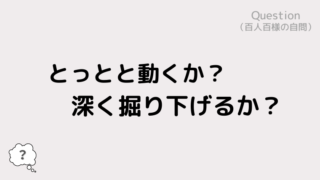

「手段・方法」の話か?「程度・頃合い」の話か?

ここまで「輪投げ」の例で話を進めてきました。

「輪投げで遊ぶとしたら…」という想像で。

遊ぶ「手段・方法」としては、「輪投げ」を選択しています。

その上で、「入れる棒との距離をどのくらいにするか?」という「程度・頃合い」のお話をしてきました。

「輪投げ」という遊びが良いとか良くないとか、そんな話はしていませんね。

「手段・方法」については、特に議論していません。

フォーカスしていたのは、楽しめそうな「程度・頃合い」です。

「輪投げ」という遊びの内容から考えて「それはないな!」という距離から、だんだんと現実的な距離に近づけて取捨選択を考えてきました。

そして、さらに選択肢の差を縮めて、違いを感じないレベルまで考えてみました。

大まかに整理すると…

- まず、即答できるくらいの極端な距離の違い。

- 次に、ちょっと考えるけれど、まだ想像で選択できる距離の違い。

- もう少し進めて、実際やってみないと分からないレベルの違い。

- さらに進めて、もう違いを感じないレベルの違い。

こんな流れでお話ししてきました。

「手段・方法」のつまずきか?「程度・頃合い」のつまずきか?

「輪投げ」の例えは、日常の多くのことに応用できます。

仕事だけでなく、勉強やスポーツ、語学や習い事、筋トレやダイエットなど。

多くの人が「手段・方法」に意識を奪われがちですが、意外と「程度・頃合い」のつまずきも多いのではないでしょうか。

「何が効果的か?」「何が効率的か?」「どんな教材を使うか?」…

そういった「手段・方法」の吟味も、もちろん大切でしょう。

しかし、情報洪水社会ですから注意も必要です。

誰でも思いついたらすぐに発信できる社会になり、無数の意見が発信されています。

「手段・方法」は、キリがありません。

疑問を解消するために外部の情報を追い過ぎると、二次情報・三次情報(=誰かが発信している情報)によって、自分の実践感覚が分からなくなってしまいます。

一次情報(=自分の体験や調査などから得られる情報)は、自分の思考に意識を向けないと認識できません。

想像したり試したりすれば分かることでも、外部の情報ばかりに意識を向けていると、二次情報・三次情報にかき消されて見えなくなってしまいます。

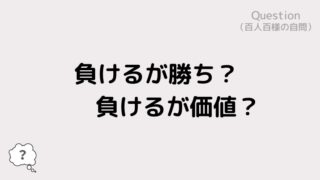

何かを学んだり、何かを習得・向上したり、継続して物事に取り組む場合には、当事者に合った適切な「程度・頃合い」が要所です。

短期的にも実践できない「手段・方法」は問題外ですが、どんな「手段・方法」を選択するにしても、続けていける「程度・頃合い」が分かれ目となるでしょう。

「輪投げ」のような楽しい遊びでさえ、ハードルが高すぎたり低すぎたりすると、続けるのは苦痛になります。

仕事や勉強、語学や筋トレなど遊びでないものなら、なおさら無理なく続けられる「程度・頃合い」が大切ではないでしょうか。